Grenzverlauf in Falkensee und Umgebung

Allen voran wurde von 1961 bis 1989 die physische Grenze zwischen dem zur Bundesrepublik gehörenden Westberlin und dem zur DDR gehörenden Ostberlin und dem Brandenburger Umland gezogen und eingerissen. Die Berliner Mauer trennte fast 30 Jahre lang Familien und Freunde.

Eiskeller

Das zu DDR-Zeiten am besten bewachte Gebiet Berlins war der Eiskeller an der Grenze vom Spandauer Forst zur Brandenburgischen Gemeinde Schönwalde.

In dem Eiskeller wurde früher, dank kühler Temperaturen, Eis gelagert (geschlagen aus dem Falkenhagener See). [1]

“Heute lädt er zum Zwischenstopp auf einer Fahrradtour durch den Spandauer Forst oder auf dem Mauerweg ein.” [2]

Seine Bekanntheit verdankt der Spandauer Eiskeller nicht zuletzt einer Kuriosität aus Zeiten des Kalten Kriegs. Denn das Flurstück war eine von zehn sogenannten Exklaven, eine Westberliner Insel mit vier Gehöften auf DDR-Territorium, erreichbar nur über einen schmalen Korridor, der von Grenzsoldaten bewacht wurde.

Zu Mauerzeiten waren die vier Gehöfte im Eiskeller umschlossen von DDR-Gebiet, nur durch einen vier Meter breiten und 800 Meter langen Korridor waren sie mit Westberlin verbunden. [1] Den Berliner Eiskeller erreichte man mit dem Auto über die Spandauer Straße / Falkenseer Chaussee.

Die DDR hatte damals die Grenze für fünf Meter weit in Westberliner Gebiet hineingelegt, was auf der Westseite geduldet wurde. Nach 1945 lebten dort zunächst drei Familien, später sieben. Vor 1961 gab es nur sporadische Kontrollen, danach ein ständiges Kommando von der Westberliner Bereitschaftspolizei. Um die Situation der dort lebenden Familien zu verbessern, verhandelte der Westberliner Senat lange mit der DDR-Regierung über Gebietsaustausche. Dadurch kamen immer mehr Gebiete zum Eiskeller hinzu. Zunächst erstreckte sich der Eiskeller über 50 Hektar. Weitere 10,7 Hektar wurden durch die Verhandlungen der Westseite zugeschlagen. Da die DDR hier im Ausgleich nur 0,3 Hektar bekam, erhielt sie an anderer Stelle eine acht Hektar große West-Exklave, die unbewohnt war. [2] Der Eiskeller hatte aus finanziellen Gründen keinen Anschluss an das öffentliche Stromnetz, Wasser wurde durch eine Pumpe gefördert, Autobatterien für den Fernseher genutzt. Südlich von Eiskeller lag auch, umschlossen von DDR-Gebiet, die Westberliner Exklave Große Kuhlake. Bei einem Gebietsaustausch im Jahr 1972 wurde der Zugang nach Eiskeller geweitet, die DDR-Enklaven in Eiskeller kamen zu Westberlin und die Große Kuhlake sowie ein kleines Gebiet am Westrand von Eiskeller im Gegenzug zur DDR. In einem weiteren Gebietsaustausch zwischen der DDR und Westberlin kamen 14 DDR-Gebiete im Jahr 1988 zu Westberlin und vier Westberliner Exklaven zur DDR.

Der Eiskeller sorgte immer wieder für Diskussionen zwischen DDR und BRD, da er eine strategisch wichtige Lage hatte. Er wurde während des Kalten Krieges aufgrund seiner isolierten Lage von den Westaliierten und der Bundesrepublik Deutschland genutzt, um versteckte Operationen und Beobachtungen durchzuführen. Er eignete sich deshalb so gut dafür, weil er geographisch schwer zugänglich war und sich nahe an sensiblen Grenzgebieten befand. Gleichzeitig war die Gegend auch für Schmuggel, Fluchtrouten und Informationsaustausch von Bedeutung. [3]

Geschichte der Mauer

In der Nachkriegszeit herrschen in Falkensee, das Teil des sowjetischen Besatzungsgebiet ist, harsche Umstände. Lebensmittelengpässe plagen die Bevölkerung. Obwohl Falkenseer Bürger nach Westberlin pendeln können. Sie haben dort Familie und Arbeit, wohnen jedoch in Falkensee. Viele Millionen Menschen flüchten von der DDR nach Westberlin.

In der Nacht vom zwölften auf den 13. August 1961 wird die Berliner Mauer errichtet. Die DDR-Grenztruppen versperren die Grenze mit Stacheldraht und Barrikaden. Alle Straßen- und Bahnverbindungen werden unterbrochen. Die Mauer wird über die Zeit immer weiter ausgebaut, um zu verhindern, dass die Fluchtversuche der Menschen gelingen.

Erste Mauer-Generation (1961 - 1966): Sie bestand aus einfachen Hohlblocksteinen in Kombination mit Betonträgern. Als Übersteigschutz wurden mit Stacheldraht bewehrte Y-Abweiser montiert. Zusätzlich wurden in die obersten Betonträger Glassplitter einbetoniert.

Zweite Mauer-Generation (1966 - 1975): Im Jahr 1966 erließ der Ministerrat der DDR eine Verordnung über “Maßnahmen zum Schutz der Staatsgrenze zwischen der DDR und Westberlin”. Das hatte zur Folge, dass hinter der Mauer ein 100 Meter breiter Sperrstreifen errichtet wurde, der mit Stacheldraht und Panzergräben gesichert war. Dieses Grenzgebiet durfte nur noch mit einer Sondergenehmigung betreten werden. Man nannte ihn auch Todesstreifen. Zugleich begann der Bau der zweiten Mauer-Generation. Sie bestand aus breiten Betonplatten, die übereinander in H-Profile eingeschoben wurden.

Dritte Mauer-Generation (1975 - 1989): Im Jahr 1975 begannen DDR-Grenzpioniere mit dem Bau der Grenzmauer-75", der dritten Generation der Vorderlandmauer. Sie war 3,60 Meter hoch und bestand aus vorgefertigten Fertigbauteilen, die über einen nach Osten gerichteten Fuß verfügten. Charakteristisch für diesen letzten und zu weltweiter Bekanntheit gelangten Mauertyp war die aus Betonasbest bestehende aufgesetzte Röhre, die als Übersteigschutz diente und jeweils drei Stützelemente miteinander verbunden hat. Dadurch erhielt die Mauer zusätzliche Stabilität. [3]

Mauerfall: Die Berliner Mauer fiel am 9. November 1989. Die Presse in der DDR und BRD hatten im Jahr 1989 offen über Demonstrationen und über die Wirtschaftskrise der DDR berichtet. Nach Reformen in der Sowjetunion lockerten sich Regulationen in sozialistischen Ländern wie Ungarn und Polen. Das sozialistische System fing an zu kollabieren, nachdem in Polen die erste freie Gewerkschaft anerkannt worden war. Ungarn öffnete in der Nacht des 11. Septembers 1989 die Grenze zu Österreich für DDR-Bürger. Von nun an konnten Bürger der DDR erstmals legal in die BRD einreisen. Im Herbst 1989 gab es immer mehr revolutionäre Aufstände und Aufruhr im ganzen Land. Die Menschen demonstrierten gegen die Regierung und für ihre Rechte und Interessen. Im November 1989 überschlugen sich die Ereignisse in der DDR. Nach immer stärkerem Zulauf zu friedlichen Bürgerbewegungen musste die SED immer weiter zurückweichen. Das Regime befand sich in einer offenen Krisensituation, aus der es sich nicht mehr befreien konnte.

Was passierte am Tag des Mauerfalls?

Am 9. November 1989 um 18 Uhr begann die Live-Übertragung einer Pressekonferenz mit Günter Schabowski (erster Sekretär der SED). In der Pressekonferenz verkündete er die Ergebnisse der Politbürositzung am Nachmittag. Eine Stunde lang redete Schabowski über Fragen bezüglich Reformen der Partei, Wirtschaft und Gesellschaft. Um 18:57 fragte ein italienischer Journalist, wann das Reisegesetz in Kraft trete. Schabowski teilte aus Unsicherheit mit:

„Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich.“

Die Aussage, die unklar und verlegen wirkte, führte dazu, dass Tausende DDR-Bürger zu den Grenzübergängen liefen. Nachdem der Grenzübergang Bornholmer Straße gegen 23:30 als erstes geöffnet worden war, folgten andere Grenzübergänge gegen Mitternacht. Gegen 1 Uhr nachts erklommen Ost- und Westbürger die Berliner Mauer beim Brandenburger Tor. Die Mauer in Falkensee auf der heutigen Spandauer Straße wurde in den folgenden Tagen mit schwerem Gerät eingerissen. Am 11. Januar 1990 wurde die Grenzöffnung offiziell anerkannt. Ein Jahr später, am 3. Oktober 1990, wurde Deutschland wiedervereint. [4]

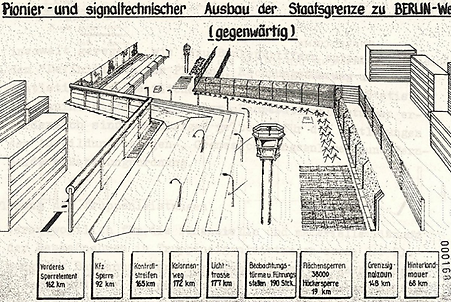

Aufbau Mauer “Grenzmauer 75” (1975-1989)

Die vollständige Grenzbefestigung bestand aus einer Hinterlandmauer aus Beton oder Zaun, je nach Umgebung, die zwei bis drei Meter hoch war und den Grenzstreifen vom Land abtrennte, einem Zaun aus Metall, der mit Stachel- und Signalzaun, der die postierten Soldaten alarmierte, ausgestattet war, Flächensperren, die meistens aus Dornenmatten bestanden, Führungsdrähten, an denen Wachhunde angebunden waren, Kraftfahrzeugsperren, wie Gruben oder “Tschechenigel*, dem Kolonnenweg, über den Verstärkungen oder Schichtwechsel durchgeführt werden konnten, einer Lichttrasse mit Flutlichtern, um Sichtbarkeit in allen Situationen zu gewährleisten, insgesamt 302 Wachtürmen mit Scheinwerfern und mit Kalaschnikows bewaffneten Grenzsoldaten, dem Kontrollstreifen aus Erde oder Sand, der immer gerecht (aufgehakt) war, um Fußspuren sicher zu stellen, der Vorderlandmauer, die 3,75 Meter hoch war und in einigen Fällen oben mit einer Rolle versehen war, um für weniger Halt zu sorgen. [5]

Nach der finalen Mauer folgten noch einige Meter DDR-Hoheitsgebiet, bis Flüchtende im Westen angelangt waren. [3]

*Blockade zumeist aus Stahl (Stahlträgern, Eisenbahnschienen), die Mobilität zu Fuß und vor allen Dingen von Fahrzeugen einschränken soll und zur Absperrung von Bereichen eingesetzt wird.

Verlauf der Grenze im Umkreis von Falkensee

Die Grenzanlage, die Westberlin und die DDR voneinander trennte, verlief direkt bei Falkensee.

Die Beschreibung startet auf der Höhe von Seeburg, Dallgow-Döberitz und endet bei Hennigsdorf.

Die Mauer verlief entlang der heutigen Bundesstraße 2 bei Seeburg, bis sie nach Westen abknickte und vor dem Westberliner Viertel Amalienhof weiterverlief. Darauf knickte sie erneut gen Norden ab, kurz vor Fort Hahneberg, was zur DDR gehörte. Sie trennte Weststaaken von Staaken und somit von Spandau ab, zudem trennte sie die Bahnstrecken, die durch Dallgow und Weststaaken und durch Nauen und Falkensee verlaufen, von Westberlin.

Die Mauer verlief weiter zwischen dem zu Falkensee gehörenden Falkenhöh und dem zu Westberlin gehörenden Falkenhagener Feld und trennte die heutige Spandauer Straße / Falkenseer Chaussee in der Mitte durch. Nördlich des Falkenhagener Sees verlief sie entlang der Pestalozzistraße und sperrte ein Falkenseer Forstgebiet durch die Hinterlandmauer vollkommen ab. Die Grenzanlage verlief weiter um das Gebiet Eiskeller und am Nieder-Neuendorfer-Kanal entlang und trennte Schönwalde von Westberlin ab, indem sie die heutige Berliner Allee (Landstraße 16) / Schönwalder Allee durchtrennte. Von hieraus verlief die Mauer zum Havelufer und trennte Hennigsdorf auf dem ostdeutschen Ufer von Heiligensee auf dem westdeutschen Ufer ab. [6]

Rote Punkte beschreiben Anfang (Seeburg) und Ende (Hennigsdorf) der Beschreibung von Süden nach Norden.

Geschichte von Bahnhof Albrechtshof

Die Station Albrechtshof wurde am 1. April 1943 eröffnet. Diese war ausgestattet mit zwei Seitenbahnsteigen. Sie wurde erbaut, um den S-Bahnbetrieb von Spandau-West über Falkensee nach Nauen zu verlängern. Der Bahnhof Albrechtshof war die einzige Station, die mit einer S-bahnfähigen Stromschiene ausgestattet war, im Raum Falkensee. Albrechtshof verband Spandau-West mit dem Endbahnhof Falkensee. Genauso wie der Bahnhof Staaken, lag der Bahnhof Albrechtshof auf DDR-Gebiet. Auch noch kurz nach dem Mauerbau 1961 war es für Pendler möglich, die Strecke zu nutzen. Wenige Tage später wurde der Pendlerverkehr aber eingestellt, weil keine Abstell- und Reparaturmöglichkeiten auf der Strecke vorhanden waren. Der Bahnhof Albrechtshof war von nun an die Endstation der Sputnik-Züge.

Nach dem Bau der Mauer wurde die Strecke jedoch weiter für den Schnellzugverkehr zwischen Hamburg und Westberlin genutzt. Nachdem der Lokführer Harry Deterling mit seiner Familie und Eingeweihten am 5. Dezember 1961 mithilfe eines regulären Zuges nach Westberlin geflohen war, wurde die Strecke gesperrt und abgebaut. Nach zehn Jahren war kein S-Bahnverkehr zwischen Albrechthof und Spandau mehr möglich. Die Grenze zwischen Spandau-West und Albrechtshof war für die nächsten 28 Jahre mit Beton zementiert. Erst nach der Wiedervereinigung wurde das Gebiet um Albrechtshof Berliner Verwaltungsgebiet. Nach dem Mauerfall 1989 wurde die Schnellfahrtstrecke zwischen Hamburg und Berlin saniert, so dass der Bahnhof Albrechtshof am 23. Mai 1993 vorerst geschlossen wurde. Nach zwei Jahren wurde er wieder eröffnet, doch 200 Meter westlich vom Ursprungsort. [7]

Grenzübergänge

Von 1961-1989 durften die DDR-Bürger im Grunde die Mauer nicht passieren. Sie durften dies nur tun, wenn eine Ausnahmebescheinigung vorlag, beispielsweise aus beruflichen oder humanitären Gründen. BRD-Bürger konnten nur unter strengen Grenzkontrollen die Grenze überschreiten und mussten als Zwangsumtausch die DDR-Mark nutzen. Es gab 14 Grenzübergänge: acht davon zwischen West- und Ostberlin sowie weitere sechs zwischen Westberlin und DDR-Territorium. Die Grenzübergänge Heerstraße und Bahnübergang Staaken waren zwei Grenzübergänge, die Westberlin mit dem DDR-Territorium verbanden. [3], [8]

Die Grenzübergänge bestanden meist aus mehreren Kontrollzonen, um jeden Übertritt akribisch zu prüfen. Es gab Abfertigungsbereiche, in denen Fußgänger, Fahrzeuge und Diplomaten ihre Pässe und Visa vorlegen mussten. Die DDR-Grenzsoldaten überprüften die Pässe und Visa streng und stellten sicher, dass alle Dokumente korrekt waren. Auch kleine Unregelmäßigkeiten konnten dazu führen, dass Reisende zurückgewiesen wurden. Direkt an den Grenzübergängen befanden sich Schranken, elektrische Signalzäune und Stacheldrahtbarrieren. Diese waren so ausgelegt, dass sie Alarm schlugen, wenn jemand unbefugt versuchte, die Grenze zu überschreiten. Um die Grenzübergänge war der Todesstreifen, der zur weiteren Sicherung diente. Außerdem waren Wachtürme in der Nähe jedes Grenzübergangs, um die gesamte Anlage zu überprüfen. Waren die Fahrzeuge nun durch die Pass – bzw. Visakontrolle gekommen, mussten sie in eine Art Schleuse. Dort wurde ihr Auto, falls vorhanden, akribisch mit Röntgengeräten und Spürhunden untersucht, um Schmuggelware oder Fluchtversuche zu entdecken. [9]

Der Grenzübergang Heerstraße war einer der wichtigsten Straßenübergänge zwischen Westberlin und der DDR. Er lag an der heutigen Bundesstraße 5 und war ein bedeutender Kontrollpunkt für den Transitverkehr. Er war typisch aufgebaut: Einfahrtsbereich, Hauptbereich und dann der Ausfahrtsbereich. Der Grenzübergang wurde mit der doppelten Betonmauer und dem dazwischenliegenden Todesstreifen gesichert. Signalzäune und Wachtürme kontrollierten den gesamten Bereich. Er war so bedeutend, da viele Reisende ihn nutzten, um nach Hannover oder Hamburg zu gelangen. [10]

Bahnübergang Staaken

Der Grenzübergang Staaken war ein wichtiger Übergang im Westteil Berlins, speziell für den Schienenverkehr. Er lag an der Bahnstrecke zwischen Berlin-Spandau und Falkensee und war ein bedeutender Punkt für den Transitverkehr zwischen Westberlin und der Bundesrepublik Deutschland. Der Grenzübergang war typisch gesichert: doppelte Mauern, Signalzäune, Wachtürme und der Todesstreifen. Züge, die den Grenzübergang passierten, wurden strikt überwacht. Sie wurden am Grenzübergang gestoppt und alle Passagiere mussten ihre Papiere vorweisen. Güterzüge wurden auch angehalten und gründlich untersucht. Die DDR-Grenzsoldaten suchten nach Schmuggelware und flüchtenden Personen. Die Sicherung dieses Grenzübergangs war besonders komplex aufgrund seiner Lage. [11]